Chaque jour depuis trois semaines, le visage des naufragés du 13-novembre s’affiche dans les journaux, comme une nécropole de papier. Lire le portrait de ces inconnus est devenu pour beaucoup, dont moi, un passage obligé. Comme tout un chacun, j’imagine, je suis touché, attristé et révolté par ces destins fauchés et privés de sens. « Tuer un homme, c’est lui prendre tout ce qu’il aura jamais », dit Clint Eastwood dans un western crépusculaire, et c’est l’impression qui se dégage de ces nécrologies. Absurdes condamnations à mort émanant d’assassins dont la cause floue reste encore discutée (diviser les Français, les retourner contre leurs concitoyens musulmans, légitimer le califat, explorer un nihilisme destructeur ?), là où historiquement d’autres causes paraissaient plus claires. Si traditionnellement le terrorisme se caractérise par la déconnexion entre la cible et le mobile, ou entre la cible touchée et la cible visée, les attaques de Daech inventent l’écart le plus absolu qui puisse se concevoir.

Un autre tombeau

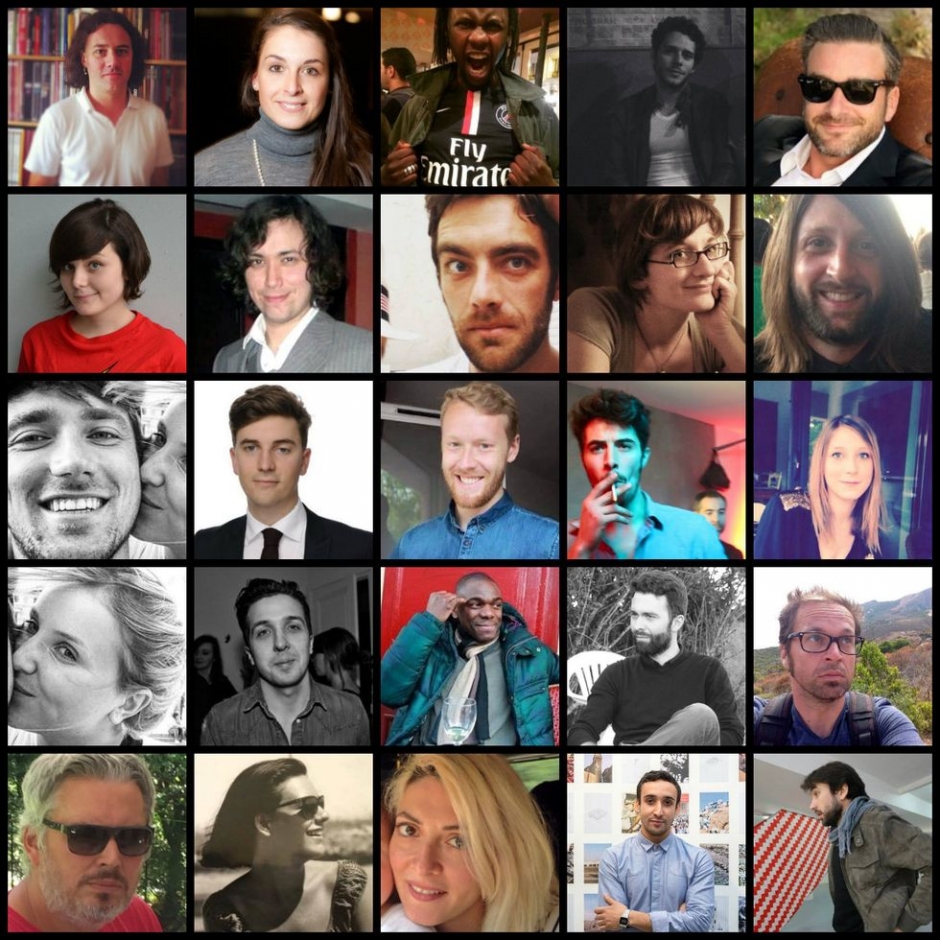

D’où vient le sentiment de familiarité devant les photos des tués et le récit de leur vie ? Sans doute du fait que leur image vient d’un profil Facebook ou LinkedIn, comme nous en croisons des dizaines chaque jour. Ce sont des photos postées dans l’écriture de soi des réseaux sociaux, agréables et insouciantes, sérieuses parfois, mais jamais véritablement professionnelles (surtout sur Facebook). Des images, en tout cas, qui n’était pas destinées à illustrer une nécrologie.

« Plaque Attentat de la rue de Rennes, Paris 6 » par Wikimedia Commons / Mu — Travail personnel. Sous licence CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

La familiarité provient aussi de l’âge des morts, de leur parcours, de leur métier. La France a été un village, plus que jamais ce soir-là, tant il semble que chacun connaisse un blessé ou un tué. J’avais moi-même un de mes amis qui est resté caché plusieurs heures au Bataclan, dont il est heureusement sorti indemne physiquement, mais abimé sinon, pour un temps que j’espère court. Il y a une « géographie » nationale du Bataclan, plus qu’une « génération Bataclan », dont la dénomination à partir d’un destin commun mortifère peut poser problème. Même si l’on voit bien qu’il s’agit par cette expression de désigner un mode de vie citadin et ouvert, plutôt qu’une cohorte d’âge.

Dire les morts, leur redonner une identité, une famille, un métier, des enfants, des propos, c’est opposer leurs noms à ceux des assaillants, qui, fascination et médiatisation du mal, passent toujours à la postérité. C’est éviter un second engloutissement quand la renommée des tueurs excède celle des tués. Il s’agit de jouer des individus contre des figures. J’ai été ainsi frappé par le brio intellectuel de nombre des morts, par leurs brillantes études, par leur culture musicale, par leur multilinguisme : ce sont symboliquement et narrativement de « belles personnes » qui ont été tuées (en tout cas c’est comme cela qu’il faut s’en souvenir). « Les personnes complexes, drôles et passionnantes qui ont été tuées aujourd’hui se sont trouvées nez à nez avec leur contraire », écrivait déjà en janvier l’écrivain Robert McLiam Wilson à propos des dessinateurs de Charlie Hebdo dans un texte saisissant. De même, quand à Toulouse en 2012 Mohamed Merah abat de sang-froid le militaire Imad Ibn Ziaten, en l’accusant d’être un renégat, il a une claire conscience qu’il est son double négatif, et que leurs trajectoires biographiques s’opposent absolument. Les riches vies prises le 13-novembre l’ont été par des sans-vie. Cette opposition redouble la violence subie.

Montrer les visages des morts, restituer leur parcours, les mots de leurs proches, c’est aussi leur donner un autre tombeau que le bitume parisien ou le piège infernal du Bataclan. Mais c’est aussi, et c’est nouveau, les sortir de l’anonymat. Je n’ai pas souvenir qu’un tel travail de mémoire ait été fait dans la presse généraliste après les attentats contre la synagogue de la rue Copernic (1980), contre le restaurant Goldenberg (1982), contre Tati (1986) ou au RER Saint-Michel (1995). La victime avait le malheur d’être « au mauvais endroit au mauvais moment ». Soit visée comme telle en raison d’une appartenance supposée, religieuse par exemple, soit symbole malgré elle d’un pays plus largement ciblé. Dans tous les cas, elle était renvoyée à son néant, à partir du moment où la lecture politique de l’événement se faisait à un niveau supérieur. Son nom n’était pas connu, et l’on sait qu’il a fallu toute une mobilisation politique à des associations comme SOS Attentats pour que des plaques commémoratives soient apposées, tardivement, sur les lieux frappés par un attentat ; ce qui revenait à transformer en lieu de mémoire des moments et des endroits violents que la République aurait préféré reléguer dans les coulisses de l’histoire.

Hommage individuel, mémorial collectif

Peut-être cette forme d’hommage journalistique est-elle un effet du développement de la prise en charge psychologique des victimes de catastrophes, à partir du moment où être victime du terrorisme a été construit comme une cause collective. Peut-être est-ce aussi un effet de l’individualisation des victimes. Philippe Charlier rappelait dans un livre récent, Ouvrez quelques cadavres. Une anthropologie du corps mort, que dans le passé, lorsqu’il y avait un crash aérien au-dessus de l’eau on ne repêchait que les victimes flottantes, pas celles qui avaient coulé par le fond. De même, dans La revanche de la chair. Essai sur les nouveaux supports de l’identité, Dominique Memmi indique que dans les années 1950, au cas où une catastrophe faisait de nombreuses victimes, on enterrait tout le monde ensemble, et l’on érigeait un mémorial.

Mémorial du 11-Septembre, sur l’ancien emplacement des Twin Towers. Les noms de toutes les victimes sont gravés sur d’immenses plaques.

Une inflexion contemporaine dans le rapport aux morts rend une telle thanatopolitique collective impensable. Il faut au contraire identifier tous les corps, restituer chacun dans son identité, garder les cadavres le temps qu’il faut pour prélever les ADN et donner un nom ; et l’on a bien vu dans les jours qui ont suivi le 13-novembre comment l’incertitude sur les identités, des vivants et des morts, étaient littéralement insupportable pour les familles.

L’anonymat d’une victime du terrorisme apparaîtrait désormais choquant, et cela a une conséquence sur la politisation : dire d’un naufragé du 13-novembre qu’il est mort pour ce qu’il est, qu’il était bien une cible individuelle, et non un malheureux tué par hasard, revient à repolitiser sa mort en l’inscrivant dans une rationalité de la violence politique où il est partie prenante, même involontairement. La lecture politique du terrorisme peut alors se faire à l’échelle macro des relations internationales ou des forces transnationales et à l’échelle micro du mort individuel qui nous ressemble.

L’hommage est individuel, le mémorial est collectif.

08/12/2015, modifié le 09/12/2015

Apres la lecture détaillée de tous les journaux parus dans les jours qui ont suivi cet horrible 13 novembre, merci pour cette analyse éclairante, si intelligente et à la fois plus qu’ émouvante et politique ;

Denise T