New York joue sur la présence de quartiers à forte identité, avec des noms parlants ou charmants (de Little Italy à… Hell’s Kitchen). Si certains d’entre eux se résument à quelques rues, Harlem, au Nord de la ville, est l’un des plus étendus de Manhattan.

Gentrifications

Quartier afro-américain, dont la réputation a flétri dans les années 1970, il se dit que Harlem est investi aujourd’hui par une classe moyenne blanche qui ne peut plus acheter ailleurs à Manhattan (on parle de 40.000$ le m2 au cœur de Manhattan). Mais la transition « ethnique » est moins frappante que la transition sociologique. En divers points fleurissent ces lieux qu’on trouve dans les quartiers gentrifiés (cavistes, boutiques de produits bios), des pôles d’attraction (Whole Food, Starbucks, AMC cinéma), des musées, bibliothèques, et centres de recherche (Studio Museum, Schomburg Center, une antenne de la NY Public Library), des restaurants aux prix relativement élevés, et même les bureaux de la Fondation de Bill Clinton, sur la 125e Ouest. Mais dans d’autres points, la pauvreté et les problèmes de santé restent bien visibles, avec un habitat dégradé et, ailleurs, du petit trafic de drogues qui se cache peu. Les habitants affirment que la criminalité a baissé, comme dans le reste de New York, depuis le mandat de Rudolph Giuliani, et la présence de plusieurs lignes de métro Nord-Sud accroissent encore l’intérêt du coin.

Mais ces éléments ne suffisent pas complètement à approcher du fameux « esprit » de Harlem dont se réclament les locaux. Les brochures et les livres sur Harlem s’efforcent d’identifier cet esprit en insistant sur la riche histoire du quartier, avec ses clubs de musique (Connie’s Inn, Cotton Club, Apollo Theater), ses célèbres musiciens de jazz, comme Dizzy Gillespie, ses figures du banditisme (Casper Holstein, Madame St Clair), ou son architecture spécifique d’immeubles « brownstones ».

Pour autant, on pourrait aussi penser qu’un « esprit des lieux » est construit par un ensemble de pratiques et de sociabilités en relation avec un espace urbain. A cet égard, l’identité harlémite est l’objet d’un investissement continu des habitants et des édiles. Par exemple, en rebaptisant les avenues, pour leur donner des noms de militants de la cause noire (Malcolm X pour la 6e avenue, Adam Clayton Powell Junior pour la 7e, ou Frédérick Douglass pour la 8e), en érigeant plusieurs statues représentant des personnalités engagées dans le mouvement abolitionniste puis des droits civiques. Dans les boutiques, sont quasi systématiquement accrochés aux murs les portraits presque pieux des grands hommes afro-américains ou Africains (de Mandela à Obama). La fabrication et la revendication d’un Harlem noir dynamique, dans la filiation du mouvement de Renaissance des années 1920, sont permanentes.

Une sociabilité de rue

De mon point de vue, l’esprit de Harlem, et son charme, résident essentiellement dans une sociabilité extérieure et visible. La rue est le lieu de vie. Des bancs sont souvent installés devant les magasins (c’est fréquent dans tout NYC), ou bien les habitants descendent des chaises pliantes au pied des tours, et s’y installent pour de longues heures. On discute entre amis aux angles des rues ou devant des boutiques stratégiques (laverie, tabac, deli). Pas mal de vendeurs de rue tiennent des stands d’encens, de pièces d’artisanat, ou de disques et dvd (pirates ?). Il y a en outre une tradition du chapeau et de la « sape » voyante qui ne se dément pas. Sociabilité renforcée aussi par l’amplitude des horaires d’ouverture de nombres de restaurants, qui proposent aussi bien le petit-déjeuner à 7h30 que le dîner jusque tard. L’impression d’une « ville qui ne dort jamais », qui caractérise tout New York, vient aussi de l’offre inépuisable et à toute heure de services et de nourriture.

De passage à Harlem, ma mère me disait que cette atmosphère de discussions de rue lui rappelait sa Tunisie natale, celle d’avant l’indépendance et l’exil. De fait, Harlem pourrait être une version américanisée de Belleville ou de Montreuil, conjuguant une sociabilité proche de celle des sociétés traditionnelles et une identité américaine forte, dans les vêtements et le langage. D’autant qu’à côté des Afro-Américains on trouve désormais des populations sénégalaises et burkinabées (francophones) ; et les alentours de la 116e rue Ouest ont été un temps surnommés « Little Senegal« . La population hispanique – qui a elle seule pourrait faire l’objet d’un post –, s’est coulée sans difficulté dans cet investissement des rues qu’on retrouve aussi dans les pays latino-américains.

Soul food et invention de la tradition

Tunisie ou Maghreb également dans le parfum des épices et des plats. Un intéressant mouvement « d’invention de la tradition » a lancé, dans les années 1960, la « soul food », qui est servie dans divers restaurants et traiteurs de Harlem. Cette « soul food », dont la liste des spécialités est variable, est un joyeux mélange de plats du Sud des Etats-Unis, de plats d’inspiration africaine, et de plats américains revisités. Pêle-mêle, on y trouve classiquement le poulet frit (et ses gaufres, comme en Louisiane), ou braisé, les ribs, le « shrimps & grits » (crevettes avec du gruau de maïs), le « collard green » (« chou cavalier », ressemblant aux blettes), l’okra (en français, le gombo, légume populaire en Afrique, par exemple dans la ganaouïa tunisienne; c’est le bamya de Grèce et de Turquie), l’igname (dans la recette des candied yams), les haricots rouges, la banane plantain, ou le cornbread. La soul food est autant un marqueur identitaire que géographique, qui symbolise Harlem, et figure en bonne place, avec les gospels du dimanche, dans les guides touristiques. Au demeurant, c’est une nourriture roborative mais agréable, qui permet d’échapper aux sempiternels burgers-frites…

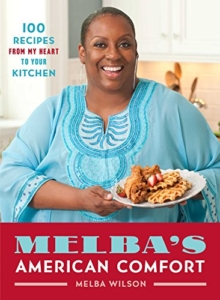

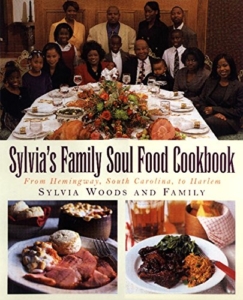

L’identité culinaire et la sociabilité de rue se mélangent d’ailleurs dans d’intéressantes figures de père et de mères nourricières. Leur patronyme ou leur prénom sert de nom à leur restaurant, et si ce n’est pas le cas, leur histoire personnelle est connue des habitants. C’est ainsi qu’on peut manger chez Amy’s Ruth, chez Sylvia, qui a désormais sa ligne de produits et son livre de recettes, chez Melba, qui a aussi son livre de recettes, chez Jacob Soul Food, au Red Rooster, ouvert par Marcus Samuelsson, Ethiopien d’origine, et qui préface l’ouvrage In the Spirit of Harlem, à la pâtisserie franco-sénégalaise de Gorgue Ndoye, les Ambassades, chez les cousins sénégalais de Renaissance, ou enfin manger français chez Lucienne ou Chéri. A l’instar des « mères » lyonnaises, les mères et pères nourriciers de Harlem opèrent comme des institutions structurantes de l’identité locale, et proposent une gastronomie indépendante du mainstream américain.

Les signaux envoyés par Harlem vers la France dans les années 1970-1980 étaient rares (la reprise des Stones de Harlem Shuffle, le dessin animé les Harlem Globe Trotters, qui sont en fait… de Chicago) et souvent négatifs (immeubles squattés, violence endémique). Aujourd’hui, ils sont ceux d’un quartier qui n’en finit pas de renaître. Ce qui compte, cependant, est bien de sentir et saisir qu’à chaque coin de rue il y a toute une société. Harlem se mange et se respire donc, autant qu’il s’arpente.

6 mai 2018