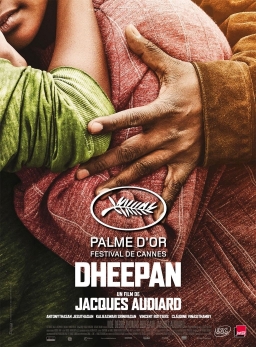

Le scénario de Dheepan, le dernier film de Jacques Audiard, tresse deux fils narratifs complémentaires, qui en font un film aux échos contemporains assourdissants : que veut dire porter la guerre en soi ? Et comment renoncer à sa violence en temps de paix ?

La question de la « culture de guerre » a donné lieu à de nombreux écrits et discussions, dont on va juste donner ici quelques éléments rapides. Dans leur analyse de la montée de la violence dans l’Europe, et notamment l’Allemagne, de l’entre-deux-guerres (voire de l’entre-trois-guerres, si l’on considère que le phénomène commence après 1870), George Mosse ou encore Norbert Elias considèrent que les anciens combattants ont rapporté avec eux dans la société pacifiée et dans le champ politique, la violence et les méthodes brutales qu’ils avaient apprises au front. Cette « brutalisation » des consciences, qui fait que la violence s’impose dans son évidence comme mode d’interaction et de règlement des conflits, a conduit à sa banalisation, au pardon de ceux qui y recouraient (sous la République de Weimar les juges étaient très cléments envers les assassins ayant agi pour des mobiles politiques), et à la création de milices armées faisant régner la terreur (Freikorps allemands, Chemises noires mussoliniennes). La question reste cependant ouverte de savoir si une telle culture de guerre peut « s’attraper » à la guerre ou si les préventions du monde civil, comme la pacification intériorisée des mœurs, résistaient au cœur du conflit (on verra notamment un papier d’Antoine Prost sur ce sujet, et un autre de Nicolas Mariot).

Porter la guerre

Il n’en reste pas moins que narrativement, l’idée d’un personnage qui porte la guerre en lui est intéressante. Elle est en fait commune (combien de personnages sont flics, anciens flics, ancien Marine, ancien combattant, etc. ?), sauf que Dheepan, le protagoniste, cherche essentiellement à faire son deuil de cette violence guerrière acquise chez les Tigres Tamouls. L’idée d’Audiard est que cette acculturation passe par des gestes, par des techniques, plus que par des mots (le personnage est un taiseux, et il ne parle pas la langue). C’est ainsi qu’on le voit enterrer ses frères d’armes au début du film, qu’il change d’identité, qu’il se dote d’une famille factice, qu’il s’engage dans son métier de gardien, tentant de reconstruire ce qui est à sa portée (l’ascenseur), de laver et purifier encore et encore ce qu’il avait pu ramener avec lui, tout comme la violence des autres.

En lui s’affrontent les gestes de la guerre et les gestes de la pacification, comme l’illusoire et pathétique (mais belle) « no fire zone » qu’il trace entre deux barres d’immeubles. La force d’Audiard est de faire de ce petit espace du quartier, des deux tours se faisant face, le lieu d’un conflit miniature, d’un conflit ridicule par rapport à ce que peut être une guerre d’indépendance, mais qui n’en a pas moins une importance capitale pour ses acteurs, qui y risquent leur vie. Bien sûr, le film joue sur le fait que les personnages échappent à une guerre dans leur pays pour se retrouver plongés dans un autre conflit à l’endroit où ils arrivent. Sauf que là ils en sont simplement spectateurs : ils la regardent par la fenêtre, ils refusent d’y participer, ils ne comprennent que trop bien ce qui ne pourra manquer d’arriver. Dheepan refuse d’ailleurs de travailler à nouveau pour son ancien chef, lui disant explicitement que la guerre est finie, et que ceux qui y croient encore sont d’inquiétants capitaines Achab (que Dheepan accepte la mission, et le film devenait un autre Un Prophète).

Le trafic de drogues en banlieue est la guerre des autres, la guerre inévitable dans cet endroit filmé comme hors société, microcosme consanguin où les êtres sont piégés. A cet égard, le personnage de Brahim, en liberté surveillée, est assez touchant. La possibilité de vivre une autre vie s’échappe inéluctablement, sauf dans les discours (ainsi d’un jeune guetteur qui fait comprendre à Dheepan qu’il préférerait être ailleurs), et dans la seule volonté des trois personnages principaux. Cette banlieue n’est pas un non-lieu, elle est un entre-deux dans le rite de passage que subissent Dheepan et les « siens », un lieu flottant, ce que les anthropologues appellent la communitas, où doit s’opérer la transformation personnelle de ceux qui veulent précisément « passer » ailleurs. Audiard déjoue l’idée attendue que Dheepan restera en France, et que son apprentissage de la vie locale, comme l’apprentissage du français de la petite Illayaal, les conduisent nécessairement vers une installation. En réalité, cet endroit n’est qu’un passage, un moment pour sortir des limbes de la guerre.

La façon dont la violence est mise en scène entend faire signe vers la situation à la fois extérieure et intérieure des personnages dans ce qui leur arrive. Littéralement, et contrairement à ce qu’avait pu faire Audiard dans Un Prophète, la violence n’est pas directement filmée. Quand Brahim et Monsieur Habib sont tués, on ne voit pas l’assaut, on reste sur Yalini qui n’entend que le bruit des détonations. De même, dans l’avant-dernière séquence, quand Deephan lui-même part chercher Yalini, tout est filmé dans la fumée d’un escalier, qui obture chaque plan, tout est filmé dans une violence déréalisée, symbole de l’état mental du personnage, de sa catharsis, de sa faculté à enfin se confronter aux limbes du conflit sri lankais pour véritablement passer à un autre stade de son existence. Comme chez Eastwood, dans un jeu complexe, la violence doit mettre fin à la violence. Ici, Dheepan liquide à la fois les assassins de Brahim et sa propre identité d’ancien soldat.

Sortir de la guerre

On pourra sans doute trouver que l’entrée dans la violence de Dheepan est un peu artificielle, ou pas clairement justifiée, mais elle ne vaut pour son renoncement à la violence. Dans le cinéma d’Audiard, soit cette violence est ritualisée (les combats de De rouille et d’os), soit elle n’est pas menée à son terme (le personnage de Romain Duris renonce à tuer l’assassin de son père dans De battre mon cœur s’est arrêté), car ce qui compte ce n’est pas son accomplissement, mais le jeu d’identité qu’elle autorise ou non (c’est bien sa capacité à briser la glace de ses seuls poings pour sauver son fils, qui fera d’Alain/Matthias Schoenaerts un père, dans De rouille et d’os). A cet égard, la transformation du personnage de Marion Cotillard est spectaculaire, comme l’est la volonté de Duris de devenir pianiste, mais c’est sa professeur et future femme qui le deviendra, là aussi dans un échange de désirs et de butée de la langue qui rappelle le « dialogue » Brahim-Yalini, dans un langage que l’autre ne comprend pas.

Dès lors, si le film paraît conclure sur la « famille » réunie en Angleterre (le critique de Libération, Guillaume Thion, parle du film comme une « fable pesante sur la famille« …), il paraît surtout proposer une fin apaisée, où les derniers vestiges de la guerre ont été retirés. Tout le film, comme d’une façon générale tout le cinéma d’Audiard, déroulant les étapes de plus en plus difficiles de ce désaisissement.

07/09/2015

Complément : Une version longue de ce texte a été publiée sur The Conversation le 20 octobre 2015.